Blog

Chlordécone aux Antilles

par Sandra Sylvestre-Jean-François

Avocate à la Cour et Médiatrice Judiciaire près la Cour d’Appel de Fort-de-France

Avocate Inscrite au Barreau de Martinique et exerçant au Barreau de Paris

Quand la justice trahit la santé, et ravive le soupçon colonial

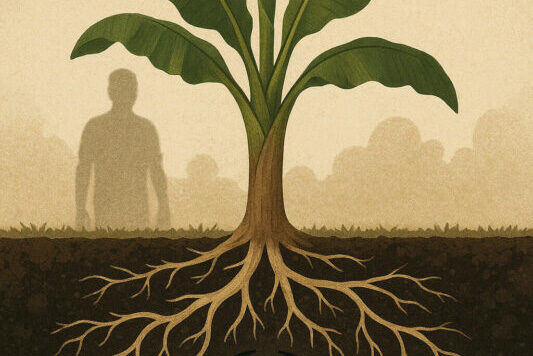

Le chlordécone — insecticide autorisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu’en 1993, bien après son interdiction en Métropole — a durablement contaminé sols, nappes phréatiques et chaîne alimentaire. Cette pollution a affecté plus de 90 % de la population adulte antillaise.

Après des décennies d’aveuglement institutionnel, la contamination des sols et nappes phréatiques par le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe n’est plus à prouver — pourtant, la lenteur de la justice, la complexité des procédures et l’injonction absurde de démontrer un « préjudice moral » dessinent une justice de plus en plus discréditée aux yeux des Antillais.

À mesure que les décisions judiciaires s’alignent sur des logiques administratives ou politiques, et non sur l’évidence scientifique et sanitaire, une question fondamentale traverse les esprits : la justice agit-elle en toute indépendance, ou demeure-t-elle un organe docile de l’État ? Cette suspicion, profondément ancrée dans les mémoires post-coloniales, ravive une défiance historique. Pour beaucoup, l’institution judiciaire n’incarne plus un contre-pouvoir impartial, mais une chambre d’enregistrement des intérêts de l’appareil d’État. L’idée même de séparation des pouvoirs est désormais mise en doute, perçue comme théorique, voire hypocrite, dans un contexte où l’État est à la fois l’auteur, le juge, et l’organisateur de la réparation.

Du scandale sanitaire à l’impasse judiciaire

En 1977, un chercheur de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) du nom de Jacques Snégaroff fut missionné pour étudier les conséquences de l’usage de pesticides organochlorés dans les bananeraies antillaises. Son rapport concluait sans ambiguïté à une pollution avérée des sols, des milieux aquatiques, des sédiments et de la faune locale ; des concentrations jusqu’à deux à quatre fois supérieures aux normes étaient déjà mesurées dans les eaux de rivière prises en échantillons.

Cette alerte, largement corroborée par d’autres données (rapports Kermarrec en 1979-80, suivis d’études dans les

années 1980 et 1990), aurait dû imposer une réaction immédiate et ferme des autorités sanitaires et environnementales.

Or, la réalité fut toute autre : le chlordécone a continué à être utilisé, autorisé provisoirement dès 1972, puis renouvelé – y compris après l’alerte – jusqu’en 1990 dans l’Hexagone, et non retiré aux Antilles avant 1993 via des dérogations successives sous la pression des lobbies bananiers.

Ni les alertes du rapport Snégaroff (1977), ni les constats de contamination des sources d’eau au début des années 2000 n’ont empêché que l’eau, les sources, les sols et les populations soient durablement exposés.

Cette inertie est interprétée par beaucoup comme un signe de négligence coupable voire un aveu de culpabilité. Malgré les signaux scientifiques, les décideurs n’ont pas empêché la poursuite d’une contamination artisanale et institutionnalisée.

Lorsque les procédures judiciaires ont enfin commencé, l’engagement fut laborieux. L’information judiciaire ouverte en 2008 aboutit à un non lieu en janvier 2023. Le refus de retenir une infraction pénale est ressenti comme un déni, ravivant la défiance des Antillais, qui jugent que l’on les a abandonnés face à un péril avéré.

L’absurdité du « préjudice moral » : quand la Métropole est indemnisée et les Outre-mer oubliés

Les juridictions administratives ont conclu seulement qu’un “préjudice d’anxiété” peut être indemnisé si le justiciable parvient à prouver une exposition réelle — via analyses ou dossiers médicaux. Cette exigence est vécue comme ubuesque : obliger à établir un risque quand la contamination est indéniable, et les conséquences sanitaires documentées, apparaît comme une manœuvre dilatoire, un refus implicite de responsabilité.

La colère des Antillais face au scandale du chlordécone s’explique aussi par une douloureuse comparaison. En métropole, une affaire emblématique fait écho à leur situation: celle de la contamination aux PCB (polychlorobiphényles) dans la vallée du Rhône. L’État a non seulement reconnu l’existence d’un préjudice environnemental, mais a également pris en charge des indemnisations au profit des pêcheurs professionnels et a mis en œuvre des mesures de dépollution, avec surveillance sanitaire renforcée et restrictions de pêche dans les zones contaminées. Ce traitement plus rapide, plus transparent et assorti d’indemnisations contraste fortement avec la lenteur, le flou juridique et le refus d’admettre un préjudice collectif durable dans le cas du chlordécone.

Un autre cas emblématique du traitement différencié réside dans l’affaire de l’amiante, reconnue comme un scandale sanitaire majeur en France depuis les années 1990. Des centaines de milliers de travailleurs ont été exposés à ce matériau hautement cancérigène utilisé massivement dans l’industrie et le bâtiment jusque dans les années 1980. L’État a reconnu un préjudice d’anxiété chez les salariés exposés, même sans manifestation de maladie.

Sur le plan technique et agricole : les fruits d’une pollution indélébile

Sur le plan scientifique, les sols antillais restent toxiques bien au-delà des générations présentes. La molécule, très peu mobile mais fixée à la matière organique, persiste des décennies, voire des siècles, avant toute décontamination.

Des procédés de dépollution (compostage, réduction in-situ chimique avec fer-zéro, ISCR) ont été expérimentés avec des résultats partiels (jusqu’à –70 % dans les premières couches superficielles), mais restent coûteux (≥ 124 000 €/ha). Certains sols pourraient être naturellement décontaminés autour de 2070 selon les modèles du CIRAD et du Muséum d’histoire naturelle.

Pour faire face à la contamination, agriculteurs et éleveurs ont dû adapter leurs pratiques : mise en place de cultures hors sol, construction de poulaillers sur dalles bétonnées, contrôles sanguins systématiques des bovins avant abattage, ou encore installation de systèmes de filtration de l’eau — notamment au charbon actif — pour un usage domestique sécurisé. Mais malgré ces efforts considérables, l’agriculture locale reste profondément fragilisée. Les productions dites sensibles — comme les racines, tubercules ou cucurbitacées — continuent de présenter des niveaux de contamination préoccupants, freinant leur mise sur le marché et affectant lourdement l’autonomie alimentaire des territoires.

Prescription pénale versus contamination persistante

Sur le plan pénal, selon le Code de procédure pénale, les délits se prescrivent au bout de 6 ans et les crimes au bout de 20 ans. Bien que les faits remontent à 1970–1993, la prescription pourrait être exclue si l’on considère que la contamination perdure — et que les dommages continuent de se produire. Or les sols, nappes et chaînes alimentaires restent pollués à ce jour, nourrissant un argument juridique solide contre la prescription. Toutefois, aucune décision formelle n’a encore engagé cette approche, ce qui alimente la frustration d’un système prétendument sourd aux réalités antillaises.

Lassitude, méfiance et désillusion : le sentiment colonial refait surface

Au-delà du formalisme judiciaire, c’est la mémoire collective qui s’invite dans la critique : de nombreux justiciables avouent ne plus croire à la neutralité de la justice, la percevant comme un prolongement symbolique du système colonial ; un pouvoir d’État distant, coupé des préoccupations concrètes, qui traite les populations d’outre-mer comme des citoyennes de seconde zone. Cette colère gronde, se propage, et consolide un sentiment de mépris institutionnel.

Cela révèle une triple fracture : environnementale, sociopolitique et judiciaire. La pollution au chlordécone s’impose comme un héritage toxique d’une gouvernance antérieure à la fois aveugle et inégalitaire. Le chemin vers la réparation — législative, administrative, sanitaire — est encore long.

Le projet de loi du 12 juin 2025 représente une étape majeure, notamment par la reconnaissance explicite de la responsabilité de l’État, l’extension envisagée du périmètre d’indemnisation, et l’intégration de mesures de prévention et d’évaluation. Toutefois, plusieurs points, comme le financement du dispositif et la portée réelle des indemnisations promises, restent soumis aux arbitrages parlementaires à venir.

Il ne peut suffire de brandir des plans ou allocations budgétaires ; il faut une justice réparatrice, symbolique et morale, capable de reprendre le lien distendu entre la République et ses populations d’outre-mer. Au-delà de l’indemnisation financière, c’est une réparation fondée sur la restauration de la confiance, une écoute sincère et une reconnaissance claire des injustices historiques qui est désormais exigée. Plus encore, c’est la réparation de la dignité humaine des populations concernées qui doit enfin être pleinement restaurée.